Quadro representando a chegada do Papa Pio IX para a abertura do Concílio Vaticano I (transcorrido de 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870).

- José Antonio Ureta

Está se tornando moda nos círculos tradicionais americanos culpar o “ultramontanismo” pelos males que afetam o catolicismo hoje. Supõe-se que o Papa Francisco possa impor uma agenda revolucionária à Igreja devido às ações dos ultramontanos durante o Concílio Vaticano I. Os detratores deste último admitem que eles conseguiram que o ensino tradicional da Igreja sobre a infalibilidade e a jurisdição universal do Romano Pontífice fosse proclamado como dogma, mas alegam que os ultramontanos corromperam a obediência dos fiéis ao Papa por uma exagerada consideração para com ele, envolvendo sua pessoa em uma aura de venerabilidade.

Este desenvolvimento teria favorecido a centralização e o consequente abuso de poder na Igreja. Para evitar a “papolatria” supostamente alimentada pelos ultramontanos, alguns autores sugerem repensar o Papado nos termos do primeiro milênio, antes de São Gregório VII, no que diz respeito à nomeação de bispos e ao exercício do poder magistral do Papa.[1]

A mais recente formulação dessa acusação apareceu em um artigo de Stuart Chessman intitulado “Ultramontanism: His Life and Death”. Segundo o autor, um certo “espírito do Vaticano I” levou as pessoas a interpretar as definições dogmáticas daquele Concílio muito além dos limites impostos pelo texto. Isso teria inaugurado um “regime ultramontano” no qual “toda a autoridade em matéria de fé, organização e liturgia foi centralizada no Vaticano” e “a obediência à autoridade eclesiástica foi elevada a uma posição central na fé católica” com uma correspondente diminuição da autoridade episcopal. Um bispo da corrente minoritária anti-infalibilista comentou ironicamente: “Entrei [no Vaticano I] como bispo e saí como sacristão”.

O Tratado de Latrão e a criação do Estado da Cidade do Vaticano, bem como as novas tecnologias de comunicação, teriam aumentado a importância deste elemento “ultramontano” na vida da Igreja. Tudo isso teve algumas vantagens — “uma grande uniformidade de crença e prática foi alcançada” —, mas também graves inconvenientes, em primeiro lugar a burocratização da Igreja e sua consequência inevitável: bispos gestores medíocres que deixaram de ser “líderes espirituais” capazes de converter o mundo. Esta “estratégia defensiva”, “visando a unidade do bloco, controle centralizado e subordinação absoluta aos superiores”, resultou em “um renascimento do catolicismo progressista”. Este último nasceria “como [sentimento de] frustração com a tímida natureza ‘burguesa’ do testemunho católico ultramontano e a excessiva conformidade da Igreja com este mundo”, bem como uma reação às “restrições ao discurso católico”.

De acordo com a narrativa de Chessman, o “ultramontanismo” se aliou mais tarde às “forças progressistas internas” que se materializaram no Vaticano II [quadro acima]. Ele chega a afirmar que: “A gestão do Concílio e sua posterior implementação foram realmente o maior triunfo do ultramontanismo”. As mudanças revolucionárias impostas por Paulo VI encontraram pouca resistência porque “os costumes e tradições da Igreja provavelmente perderam sua força de atração em grande parte do mundo católico por causa da forma ultramontana de entender a obediência à autoridade e pela adesão à ideia de que as regras legais são a fonte da legitimidade de tais tradições”.

Devido ao crescimento da corrente progressista — continua a narrativa —, os ultramontanos não conseguiram restabelecer a autoridade do Romano Pontífice após o Vaticano II e, em particular, após a rejeição da encíclica Humanae Vitae. No entanto, João Paulo II embarcou em um “renascimento neo-ultramontano” que enfatizou a infalibilidade papal e transformou o Papa em uma “espécie de líder espiritual do mundo”. Internamente, porém, em particular sob Bento XVI, “o Vaticano funcionava cada vez mais como um mero centro administrativo”, levando ainda mais longe a burocratização da Igreja e transformando-a em uma “cloaca de carreirismo, incompetência e corrupção financeira”.

A eleição do Papa Francisco teria acarretado “um retorno à agenda progressista da década de 1960, juntamente com um renascimento radical do autoritarismo ultramontano”. Usando “a linguagem e as técnicas do ultramontanismo”, o Papa argentino “estabelece a unidade da Igreja e a inviolabilidade do Concílio como valores absolutos” para silenciar e oprimir os tradicionalistas. Portanto, “verdadeiramente o regime de Francisco pode ser chamado de ultramontanismo totalitário!”.

Em suma, para esses círculos tradicionalistas anti-ultramontanos, todos os males de que a Igreja agora padece derivam dos ultramontanos, cujo grande erro teria sido o de ter tentado “alcançar objetivos espirituais através da aplicação de técnicas organizacionais”. Paradoxalmente, o ultramontanismo acabaria por atingir o oposto do que havia almejado: “Um conjunto de políticas que deveriam ter protegido a doutrina da Igreja contra seus inimigos internos e preservado sua independência do controle secular facilitaram a maior crise de fé na história da Igreja, juntamente com sua submissão mais abjeta ao ‘poder temporal’ — não o dos monarcas como no passado, mas da mídia, bancos, ONGs, universidades e, cada vez mais, governos ‘democráticos’ (incluindo a China!)”.

Do exposto, quase se poderia dizer que o “misterioso processo de autodemolição” da Igreja, fruto da infiltração da “fumaça de Satanás”, de que falava Paulo VI, nasceu, se desenvolveu e atingiu seu clímax graças ao ultramontanismo, a nova síntese de todos os males! Qual poderia ser a solução para esta crise? O autor diz que “a saída do impasse ultramontano/progressista” exige um tradicionalismo anti-ultramontano que não se baseia “na autoridade do clero”, mas “no compromisso individual dos leigos” com a “plenitude da tradição católica”, no respeito da “liberdade de consciência de cada fiel”.

A construção intelectual do Sr. Chessman padece de duas falhas. Primeiro, ele atribui a origem da atual crise da Fé a fatores puramente naturais — a forma como o poder papal é estruturado e exercido. A verdade é que essa decorre de uma crise moral e religiosa que se agravou em todo o Ocidente desde o Renascimento e o Protestantismo, como o Prof. Plinio Corrêa de Oliveira analisou com acuidade em seu livro Revolução e Contra-revolução.[2] Em segundo lugar, a teoria do Sr. Chessman não corresponde com a verdade histórica.

Em artigos recentes, tratei brevemente do erro consistente em atribuir à corrente ultramontana e ao suposto “espírito do Vaticano I” a extensão da autoridade magisterial e disciplinar do Papa para além dos limites estabelecidos pela constituição dogmática Pastor HYPERLINK “https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/constitutio-dogmatica-pastor-aeternus-18-iulii-1870.html”Aeternus.

No primeiro artigo [3] mostrei como o maior representante do ultramontanismo, o cardeal Louis-Edouard Pie, tinha uma concepção perfeitamente equilibrada e não absolutista da monarquia papal e era um grande defensor dos concílios provinciais e plenários.

No segundo artigo [4] mostrei que o Papa Leão XIII — ortodoxo na doutrina, mas liberal na política — foi quem começou a exigir que os leigos católicos aderissem incondicionalmente à sua política de “Ralliement”, ou seja, de convergência em torno do regime republicano e maçônico da França. Quem aplaudiu tal imposição de uma obediência incondicional em assuntos políticos foram os representantes da corrente liberal que se tinham oposto às definições dogmáticas do Vaticano I. Um desses prelados liberais, o cardeal Lavigerie, chegou a afirmar: “A única regra de salvação e de vida na Igreja é estar com o Papa, com o Papa vivo. Quem quer que seja”. Demonstrei também que os representantes do ultramontanismo foram os que resistiram àquela extensão abusiva da autoridade e da obediência papal para além dos limites definidos. Estavam tão cientes dessas limitações que, ainda no século XIX, um deles levantou a espinhosa questão da possibilidade teológica de um papa herege.

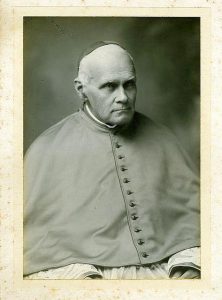

São Pio X [foto ao lado] foi um Papa ultramontano e grande admirador do cardeal Pie. Os escritos do prelado francês o inspiraram a escolher “instaurare omnia in Christo” como lema de seu pontificado. É claro que São Pio X exigia total obediência em matéria de fé e era firme em denunciar e reprimir a heresia. Ele excomungou os líderes modernistas e impôs o juramento antimodernista. No entanto, não abusou da autoridade papal nem tentou impor um pensamento uniforme em assuntos em que os católicos têm o direito de formar uma opinião pessoal. Ele até desculpou os irmãos Scotton, donos de um jornal antimodernista, por seu zelo em se opor ao cardeal Ferrari, arcebispo de Milão, dizendo que usaram linguagem excessiva porque “para se defenderem, usaram as mesmas armas com as quais foram golpeados”.[5]

Com os aplausos da corrente liberal, posteriores Papas não ultramontanos também pediram aos fiéis que obedecessem estritamente à sua respectiva agenda de pacificação com os poderes políticos revolucionários. Isso começou com Bento XV. Em sua primeira encíclica (Ad Beatissimi Apostolorum), silenciou aqueles que defendiam a adesão irrestrita aos ensinamentos da Igreja e sua aplicação na sociedade, rotulando-os de “integristas”. Ele o fez “para reprimir as dissensões e lutas de qualquer tipo entre os católicos e impedir que surgissem novas, para que assim todos estejam unidos em pensamento e ação”.

Para isso, todos tinham que se alinhar com a Santa Sé: “Se a autoridade legítima dá alguma ordem, ninguém pode transgredi-la porque não gosta; mas cada um deve submeter sua opinião à autoridade daquele a quem está sujeito e lhe obedece por dever de consciência. Da mesma forma, que nenhum particular, seja publicando livros ou jornais, seja realizando discursos públicos, se comporte como um mestre na Igreja. Todos sabem a quem o Magistério da Igreja foi confiado por Deus; portanto, seja-lhe deixado o campo livre, para que possa falar quando e como achar conveniente. O dever dos outros é de escutá-lo com reverência e obedecer à sua palavra.”[6]

Opiniões divergentes eram admissíveis em matérias diversas da fé e da moral, como a ação política dos leigos católica ou a abordagem jornalística a ser adotada em relação ao modernismo, mas unicamente se o Papa não tivesse dado a sua própria linha: “Quanto às questões onde, sem prejuízo da fé ou da disciplina, se podem discutir os prós e os contras, porque a Santa Sé ainda não decidiu nada, não é vedado a ninguém emitir sua opinião e defendê-la”.[7] Uma aplicação prática desta restrição ao debate foi submeter o jornal dos irmãos Scotton ao estrito controle do bispo de Vicenza, invertendo a liberdade de opinião que São Pio X lhes havia garantido.[8]

O sucessor de Bento XV, Pio XI — que pertencia à mesma corrente não ultramontana —, chegou a excomungar os assinantes do jornal monárquico Action Française devido às opiniões agnósticas de seu editor Charles Maurras.[9] (Seria como se o Papa Francisco excomungasse os leitores da Breitbart ou da Fox News por apoiarem políticas anti-imigração.) Ele até retirou o chapéu de cardeal do jesuíta Louis Billot [foto ao lado], um dos maiores teólogos do século XX, por ter manifestado oposição a essa disposição.[10] […]

O mesmo não ultramontano Pio XI aprovou o Acordo entre os bispos liberais do México e o governo maçônico, negociado pelo embaixador dos EUA, e pressionou os Cristeros a deporem as armas. Como se sabe, o governo não honrou o Acordo, executou milhares de combatentes católicos e manteve a maioria de suas leis anticlericais.

Dentro da Igreja, Pio XI centralizou o apostolado leigo em todo o mundo na Ação Católica, uma organização infiltrada por tendências liberais e laicistas. Ele lhe deu preeminência sobre todos os movimentos tradicionais e autônomos de apostolado leigo, como as Ordens Terceiras, as Congregações Marianas e o Apostolado da Oração.

O Papa Pio XII foi uma figura cheia de contrastes. Antes de fazer do Padre Augustin Bea, S.J. (posteriormente criado cardeal) seu confessor, adotou uma posição tradicional próxima à dos herdeiros do ultramontanismo e condenou os erros progressistas emergentes, particularmente na Liturgia. Mais tarde, inspirado pelo Pe. Bea e auxiliado pelo então Pe. Bugnini, o mesmo Pio XII revolucionou os ritos litúrgicos da Semana Santa e permitiu o uso do método histórico-crítico (de origem protestante) para os estudos bíblicos.

Quem alertou para o perigo de uma “instrumentalização” do Magistério não foi um liberal anti-ultramontano, mas uma figura de destaque da Escola Romana (o reduto do que restava do ultramontanismo no mundo acadêmico). Em um artigo publicado no L’Osservatore Romano de 10 de fevereiro de 1942, Dom Pietro Parente denunciou “a estranha identificação da Tradição (fonte da Revelação) com o Magistério vivo da Igreja (guardião e intérprete da Palavra divina)”.[11] Se a Tradição e o Magistério são a mesma coisa, então a Tradição deixa de ser o depósito imutável da Fé e passa a variar de acordo com o ensinamento do Papa reinante.

Tudo isso mostra que culpar o ultramontanismo pelo erro de identificar a Tradição com o Magistério vivo e querer impor um pensamento uniforme em questões não dogmáticas é historicamente falso. Foi a corrente liberal-progressista quem o fez. Ao contrário do que afirma o Sr. Chessman, os herdeiros do ultramontanismo foram aqueles que resistiram, durante todo esse período, às tentativas de forçá-los a aceitar a política dos Papas, de mão estendida ao mundo.

O centralismo e o autoritarismo agora atribuídos ao ultramontanismo não foram fruto do Vaticano I ou de seu suposto “espírito”, mas do liberalismo infiltrado na Igreja. Como explica Plinio Corrêa de Oliveira: “O liberalismo pouco se importa com a liberdade para o bem. Só lhe interessa a liberdade para o mal. Quando no poder, ele facilmente, e até alegremente, tolhe ao bem a liberdade, em toda a medida do possível. Mas protege, favorece, prestigia, de muitas maneiras, a liberdade para o mal”.[12]

Assim como os liberais denunciaram “as Bastilhas” antes da Revolução Francesa, mas depois impuseram o Terror uma vez no poder, os liberais e modernistas católicos denunciaram o suposto autoritarismo do Beato Pio IX [quadro ao lado] e de São Pio X. No entanto, tão logo assumiram as mais altas posições na Igreja, impuseram uma estrita obediência ao seu programa de abraçar o mundo, mesmo em assuntos estritamente políticos que não diziam respeito a questões de Fé e Moral.

Outra imprecisão histórica do Sr. Chessman é a suposta aliança entre ultramontanismo e progressismo no Concílio Vaticano II. Giuseppe Angelo Roncalli não era ultramontano, mas, em sua juventude, ele foi um simpatizante do modernismo. Abrindo a assembleia conciliar, João XXIII ridicularizou os “profetas da perdição”, referindo-se precisamente aos ultramontanos. Todos os historiadores daquele concílio acreditam que houve um confronto entre as minorias progressista e conservadora, com a primeira conseguindo, aos poucos, puxar para o seu lado a grande maioria moderada. O punhado de prelados de espírito ultramontano, reunidos no Coetus Internationalis Patrum, foram os que mais trabalharam para incluir verdades tradicionais opostas às inovações modernistas nos textos conciliares.

O Beato Pio IX deve ter-se revirado no túmulo enquanto o Vaticano II aprovava a introdução de uma “dupla” autoridade suprema na Igreja, implícita na teoria da colegialidade. Como é possível, então, afirmar que “a gestão do Concílio e sua posterior implementação foram realmente o maior triunfo do ultramontanismo”?

Não há dúvida de que o pontificado de João Paulo II foi uma primeira tentativa de dar às novidades do Concílio uma interpretação moderada nos moldes do que mais tarde foi definido como a “hermenêutica da continuidade”. Seus partidários defendiam essa posição moderada apelando principalmente para a imagem midiática de celebridade mundial de Karol Wojtila (o Pe. Chad Ripperger chamou essa atitude de “magisterialismo”[13]). No entanto, não faz sentido caracterizar essa ofensiva moderada como um “renascimento ultramontano”. João Paulo II é o autor de Ut Unum Sint. Esta encíclica pretendia “encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao essencial da sua missão, se abria a uma nova situação”, procurando satisfazer “a aspiração ecumênica da maior parte das Comunidades cristãs”.[14] Essa aspiração era exatamente o oposto do que os ultramontanos haviam obtido no Concílio Vaticano I: a proclamação do dogma do primado da jurisdição do Papa — que as comunidades cristãs heréticas e cismáticas rejeitam.

Como mencionado acima, um dos erros do artigo do Sr. Chessman é atribuir a origem da atual crise da Fé a um fator puramente natural: o exercício burocrático e centralizado da autoridade papal. A crescente centralização do poder papal nas mãos de papas não ultramontanos e até anti-ultramontanos (Leão XIII, Bento XV, Pio XI e os papas conciliares) não é a razão pela qual a crise da fé se agravou no final do século XIX e ao longo do século XX.

A crise resultou e foi agravada pela penetração dos putrefatos miasmas liberais do mundo na Igreja Católica. A mentalidade da Modernidade nasceu da Revolução anticristã e passou a dominar a vida cultural, intelectual e política do Ocidente a partir do Renascimento. A Igreja foi pressionada para se adaptar ao novo mundo emergente, especialmente a partir do século XIX. “Não se trata de escolher entre os princípios de 1789 e os dogmas da religião católica”, exclamou o duque Albert de Broglie, um dos líderes do bloco católico liberal, “mas de purificar os princípios com os dogmas e fazê-los caminhar lado a lado. Não se trata de confrontar-se em duelo, mas de fazer as pazes”.[15]

Essa infiltração de erros revolucionários na Igreja atingiu seu ápice com o Modernismo, o qual professa que os dogmas da Fé devem se adaptar à evolução da experiência religiosa da humanidade e que o culto deve evoluir de acordo com os usos e costumes de cada época. O Beato Pio IX e São Pio X emitiram condenações explícitas contra qualquer tentativa de reconciliar a Igreja com os erros modernos. Exortaram os católicos a enfrentar com coragem o que São Pio X chamou de “a síntese de todas as heresias”. Essa oposição fez deles modelos de um papado ultramontano. No entanto, seus sucessores foram menos enérgicos e até conciliadores. Com João XXIII e a abertura do Concílio Vaticano II, a posição ultramontana e antiliberal de luta contra a Modernidade e seus erros foi oficialmente abandonada e substituída por uma atitude de diálogo benevolente e de submissão ao mundo moderno.

Como os modernistas do século XX, o Papa Francisco procura abertamente adaptar a Igreja às “mudanças antropológicas e culturais”. Segundo ele, o impulso divino presente no progresso da humanidade justifica as mudanças atuais. Ele atribui esses impulsos e a nova dinâmica da ação humana à ação divina: “Deus Se manifesta numa revelação histórica, no tempo. […] Deus Se manifesta no tempo e está presente nos processos da História”[16], afirma. Eugenio Scalfari, o fundador ateu do La Repubblica, estava certo quando intitulou seu artigo sobre a Laudato Si’: “Francisco, Papa-Profeta que encontra a Modernidade” [17]. Os aplausos dos líderes hodiernos às declarações e iniciativas do atual Papa confirmam esta avaliação.

O atual Papa e alguns de seus predecessores abusaram da autoridade papal para avançar na agenda modernista de reconciliar a Igreja com o mundo revolucionário. Isso não os torna Papas ultramontanos. Os prelados carreiristas que dirigiram suas dioceses como funcionários públicos medíocres, ignorando a infiltração de erros modernistas entre os fiéis — erros pelos quais tinham simpatia — também não eram ultramontanos. Clérigos e fiéis que adotaram os erros modernistas não o fizeram por um falso conceito de obediência, mas porque estavam imbuídos do espírito liberal e revolucionário do mundo.

Durante esta longa apostasia da Fé, uma pequena minoria ultramontana de clérigos e leigos se esforçou para combater a infiltração da heresia e defender os ensinamentos tradicionais da Igreja. Se alguns deles não fizeram mais ou até se encolheram na luta, foi por covardia, não por uma reverência ultramontana excessiva pelo papado.

Culpar o ultramontanismo pela atual crise da Igreja e ignorar o papel central do Modernismo em sua gestação e na sua marcha para o paroxismo equivale a acusar da inundação a barragem, por não ter conseguido resistir à avalanche, liberando as águas agitadas que transbordaram da represa.

A corrente ultramontana sempre foi admiradora e respeitosa da ordem hierárquica no universo, na sociedade e na Igreja, especialmente no Papado, sede da mais alta autoridade da Terra. Mas esse mesmo amor pela ordem hierárquica a levou a venerar e obedecer acima de tudo ao Criador e soberano Senhor do mundo e ao divino Fundador da Igreja. E, portanto, a rejeitar qualquer erro e qualquer transgressão da lei divina, porque é preciso “obedecer a Deus antes que aos homens”.

Por causa desse amor ordenado ao princípio de autoridade, quem mais ama o Papado tem condições melhores para ser mais firme na resistência respeitosa aos seus desvios: Ninguém teve um amor mais ardente ao Papado do que São Paulo, que “subiu a Jerusalém para conhecer Cefas” (Gal. 1, 18) e voltou lá 14 anos mais tarde para expor o Evangelho que pregava aos pagãos “a fim de não correr em vão” (Gal. 2,2); porém, ninguém foi mais firme do que ele ao “resistir em face” ao mesmo Cefas, “porque era censurável” (Gal. 2, 11).

A proposta de redimensionar o Papado para evitar abusos da autoridade papal pode tornar menos agudos, a curto prazo, os problemas de consciência criados pela série de papas que têm promovido a autodemolição da Igreja. Porém, contribui a longo prazo para ajudar os promotores da autodemolição da Igreja, um de cujos aspectos cruciais é a demolição, ou pelo menos o enfraquecimento da Rocha sobre encima da qual Ela foi edificada. Não deixa de ser paradoxal que os ultraprogressistas e os “tradicionalistas anti-ultramontanos” coincidam na proposta de deixar de chamar o Papa “Vigário de Cristo”, como fez o diretor de Crisis, sob o pretexto de que esse título leva a uma veneração excessiva se aplicada somente a ele, quando na realidade poderia também ser aplicada a todos os bispos.

Não é menos paradoxal que um artigo que denuncia o “totalitarismo ultramontano” apareça originalmente num blog que leva o nome de Santo Hugo de Cluny, o grande conselheiro dos papas São Leão IX, Nicolau II e sobretudo de seu confrade cluniasence, o grande São Gregório VII, os quais elevaram a autoridade da Sé de Pedro ao seu apogeu, tanto na disciplina interna imposta pela reforma gregoriana quanto pela afirmação vitoriosa da primazia do Papa em relação ao imperador. Santo Hugo estava junto a São Gregório VII no famoso episódio de Canossa, considerado pelos historiadores revolucionários como o ponto de partida do ultramontanismo.

Neste período de eclipse do Papado — provavelmente o maior e mais dramático eclipse na história bimilenar da Igreja — é preciso aumentar ainda mais nosso amor pela mais sagrada instituição da Terra, fundada pelo próprio Jesus Cristo como principal pedra de sustentação de todo o edifício, dotada do maior e mais sagrado poder que une o Céu e a Terra.

Alguns desatinos do legado de São Leão IX irritaram os gregos e favoreceram o Cisma do Oriente. Os escândalos dos papas da Renascença irritaram os alemães e favoreceram a heresia de Lutero. Sejamos extremamente prudentes na avaliação da situação, para que os desatinos, os escândalos e os ensinamentos claramente errôneos do Papa Francisco não provoquem, entre suas vítimas, uma irritação temperamental que favoreça uma atitude de reserva, não apenas em relação ao ocupante do trono de Pedro, mas em relação ao próprio Papado.

Imitemos os monarquistas franceses do período da Restauração que, apesar da política liberal de Luís XVIII, que favorecia os bonapartistas e os republicanos e perseguia os defensores do trono, gritavam: Vive le roi, quand même !, apesar de tudo, viva o Rei!

ABIM

____________

NOTAS

[1] Eric Sammons, Rethinking the Papacy, Crisis Magazine, 28 de setembro de 2021.

[2] Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, terceira edição. (Spring Grove, Penn.: A Sociedade Americana para a Defesa da Tradição, Família e Propriedade, 1993).

[3] José Antonio Ureta, Understanding True Ultramontanism, OnePeterFive, 12 de outubro de 2021.

[4] José Antonio Ureta, Leão XIII: o primeiro papa liberal que foi além de sua autoridade, OnePeterFive, 19 de outubro de 2021.

[5] Romana beatificationis et canonizationis servi Dei Papae Pii X disquisitio circa quasdam obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismi debellationem, Typis poliglottis Vaticanis 1950 (editado pelo Cardeal Ferdinando Antonelli), 178, in Roberto de Mattei, “Modernismo e antimodernismo na época de Pio X”, em Dom Orione nos anos do modernismo, 60.

[6] Bento XV, encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, 1 de novembro de 1914, n° 22.

[7] Ibid., Nº 23.

[8] Giovanni Vian, Modernismo durante o pontificado de Bento XV, entre a reabilitação e as condenações.

[9] Domar a ação — II O decreto, Rorate Caeli, 21 de janeiro de 2012.

[10] Ver Peter J. Bernardi, S.J., Louis Cardinal Billot, S.J. (1846-1931): tomista, anti-modernista, integralista, Journal of Jesuit Studies, 8, 4 (2021): 585-616.

[11] Pietro Parente, Supr. S. Congr. S. Officii Decretum 4 febr. 1942 – Annotationes, Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica 31 (fevereiro de 1942): 187 [o original foi publicado como “Novas tendências teológicas”, L’Osservatore Romano, 9-10 de fevereiro de 1942].

[12] Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, 52.

[13] Chad Ripperger, Operative Points of View, Christian Order (março de 2001).

[14] João Paulo II, encíclica Ut Unum Sint (25 de maio de 1995), n° 95.

[15] Albert de Broglie, Questions de religion et d’histoire, (Paris: Michel Lévy Frères, 1860), 2: 199.

[16] Antonio Spadaro, S.J., Um grande coração aberto a Deus: uma entrevista com o Papa Francisco, América, 30 de setembro de 2013.

[17] Eugenio Scalfari, Francesco, papa profeta que encontra a modernidade, La Repubblica, 1 de julho de 2015.

Nenhum comentário:

Postar um comentário